三寒四温?? 三寒四温とは言いますが、20度近くあった翌日に1度くらいで雪が降ったり^^; 寒暖差が異常ではありますが、春に確実に向かっています^^ 夕方になるとさすがに寒く感じますが。 今年はサクラの開花も早かったですね^^ 開花宣続きを読む

筆文字コラム

コロナコロナ コロナがここまで私たちの生活を脅かすまでになるとは、 先月は漠然とした不安を抱きながらも思い至っていなかった気がします。 なんだか「大丈夫」のようなニュアンスのニュースがはじめはのんきに流れていませんでしたか? 私自身、続きを読む

風がすごい 今日も朝から天気はよいですね。 少しずつ日差しが明るくなると春の訪れを感じます。 ただまだまだ風が冷たいですが^^; 今日も風は強そうですが、昨日はものすごい強風で砂埃がひどく涙を流しながら歩いていました;; これも春の続きを読む

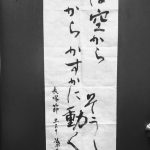

木鶏 ※木鶏:木彫りの鶏のように全く動かず相手を圧倒する鶏(何事にも全く動ぜず相手を圧倒する闘鶏の最強の状態) 新型コロナウィルスで今週から全国的に一斉休校になり、職場の勤務形態も在宅に移行する方もいたりと通常の生活ができなく続きを読む

無為自然 無為自然 「老子」の言葉です。 前回の「木鶏」(荘子のことば)にも通じています。 「無為自然」、この言葉自体は老荘思想などに通じていなくても、なんとなく聞いたことある人もいるのではないでしょうか。 「宇宙のありかたに従っ続きを読む

木鶏(もっけい) 木鶏(もっけい)とは「壮子」に収められている故事に由来する言葉だそうです。 木彫りの鶏のように全く動じない闘鶏のように強いことを表します。 「泰然自若」「無為自然」の意味にあたるようです。 何事にも動ぜず、常に平常心でい続きを読む

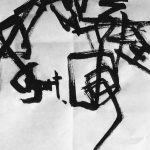

私は鳥獣戯画がいつの頃からか好きになり、以前からマネをしては書いていました。 週末に開催する鳥獣戯画WSには、「鳥獣戯画が好きで書いてみたくなった」という方も多くいらっしゃいます。 ここ数年は本当にその人気を実感します。続きを読む

衆 甲骨文字では「日(太陽)+人人人(大勢の人)」を合わせた形でした。 太陽の下に多くの人々がいる様子が見えます^^ 金文では「目」から現在は「血」に変化していきました。 「日(太陽)」→「目」→「血」 「多くの人」という意続きを読む

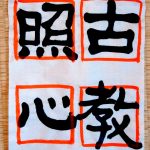

古教照心 「古教照心」とは素晴らしい本を読んだり、素晴らしい話を聞くと心が照らされるということ。 ※「古教」とは「よい教え」「よい本」という意味 人によっては1冊の本で人生が変わるような感動を受けることは珍しくありません。 ただ、続きを読む

望 遠くのもの、見えないものをみようとつま先立ちして彼方を見ている人を象った文字。 文字の成り立ちや経過を見つめていると、古の人々の生活や考え、環境がその文字の背景に見えてくるから面白いです。 当時の生活や文化の違いで、現在続きを読む