急速に秋が深まり、虫の音がひときわ澄んで聞こえる頃となりました。

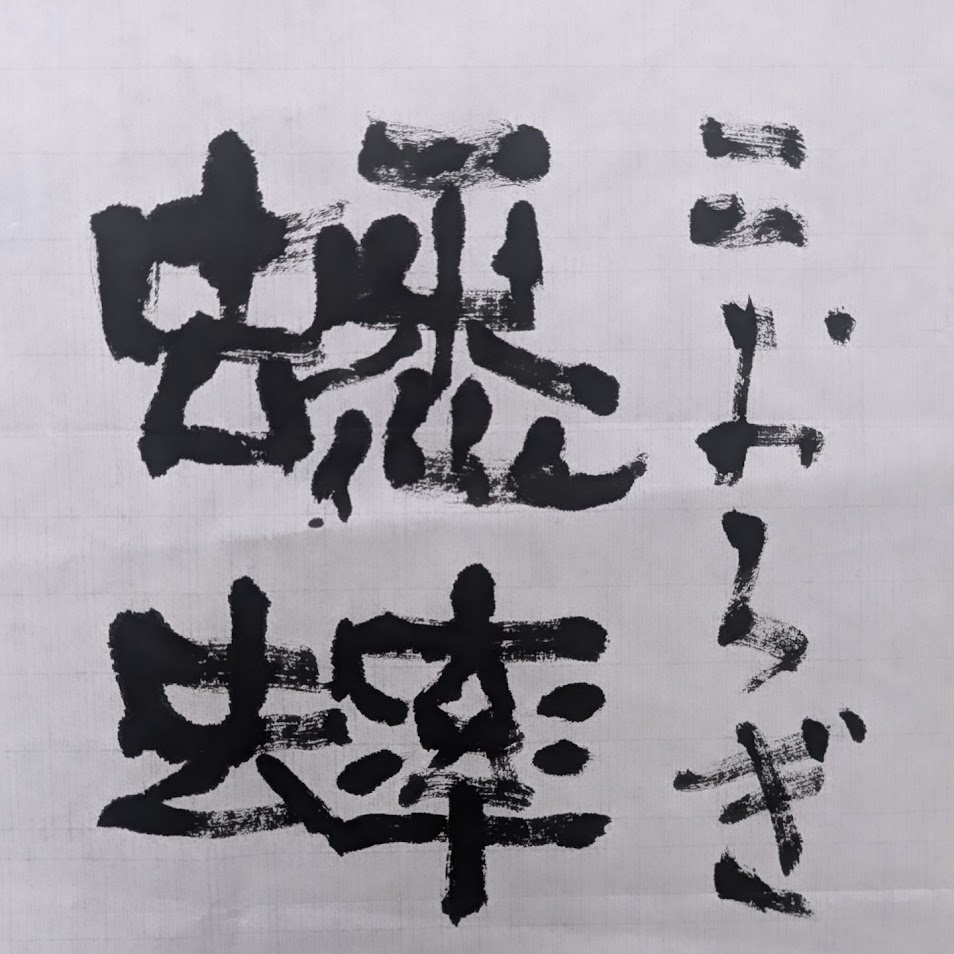

暦の上では、今は七十二候のひとつ「蟋蟀在戸(きりぎりすとにあり)」。

意味は「コオロギが戸口で鳴くころ」です。

「蟋蟀(しっそく)」という字は、本来“コオロギ”を表します。

しかし日本では古くから「きりぎりす」と読まれてきました。

『枕草子』や『源氏物語』にも「きりぎりすの声」とあるそうでコオロギはかつて「きりぎりす」と言われていたのですね。

「アリとキリギリス」でしかキリギリスと口にしたことがなく、実体が分かっているようで知らなかったのですが、本来はキリギリスは今の“コオロギ”のことだったそうです。

知っているようで知らないことまだまだあります。

時代を経るうちに呼び名が入れ替わり、

現代では「きりぎりす」といえば絵本に出てくる緑の姿をした“キリギリス”を思い浮かべるようになりました。

それでも「蟋蟀在戸」という言葉に宿る秋の静けさやあはれの心は、日本人の感性に響きます……

書は、文字のかたちだけでなく、その字の音や情景を感じ取る心を育ててくれる気がします。

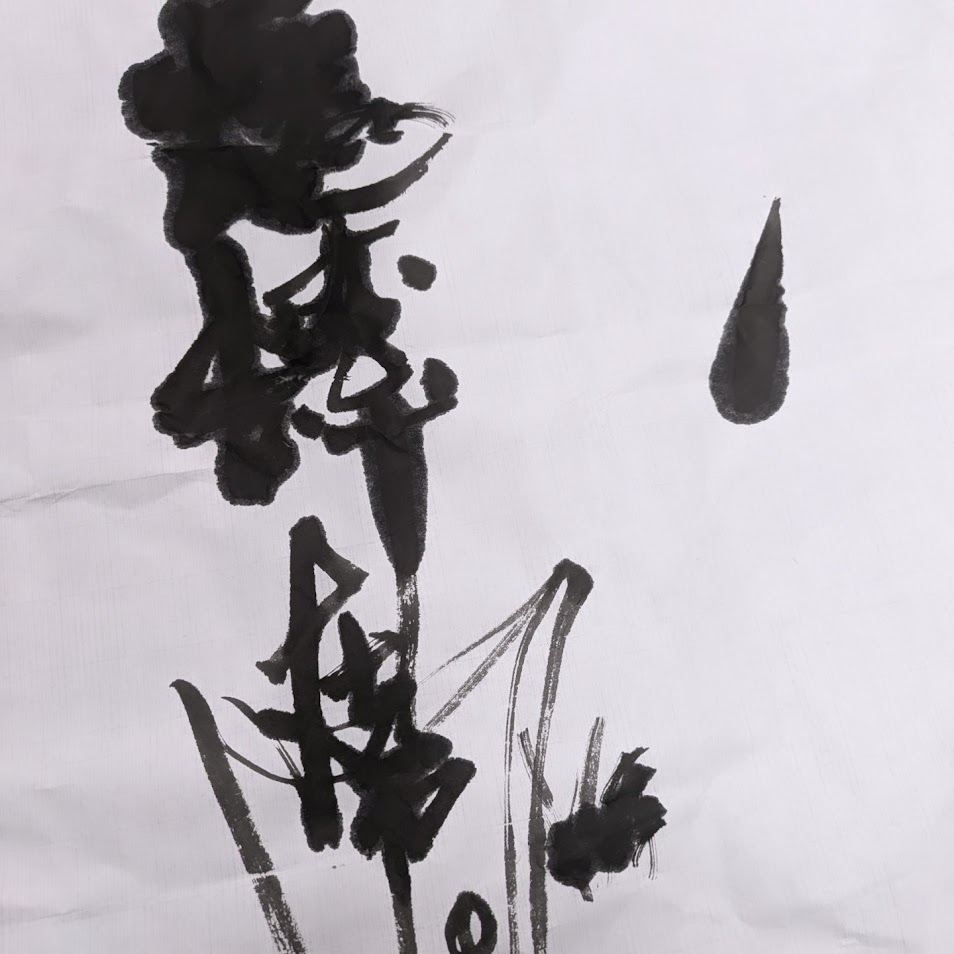

「蟋蟀在戸」――戸のそばで鳴く虫の声に、

ふと足を止めて耳を傾けたくなる、そんな季節、わたしも秋の夜長にキリギリスが扉の向こうから飛んできた情景を書で書いてました^^

どうぞ皆さまも、秋の夜長に筆をとり、

墨の香りとともに静かな時間をお過ごしください。